Cuando el cuerpo tiembla, pero el alma no se rindeEn medio del duelo y del Párkinson, Aura Cecilia Londoño encontró en una caminata terapéutica la manera de reconciliarse con su cuerpo y su dolor.El temblor de sus manos parecía llevar la carga de toda una vida. Su...

La ampliación de la carretera Santander de Quilichao – Popayán: un equilibrio entre desarrollo, conservación y trabajadores.

La ampliación de la carretera Santander de Quilichao – Popayán: un

equilibrio entre desarrollo, conservación y trabajadores.

Por: Lizeth Dayana Rojas Valencia

Facultad de Humanidades y Artes

Infraestructura y cuidado el reto de los biólogos e ingenieros de ajustar la vía sin afectar la biodiversidad.

“Este marco legal establece programas y obligaciones específicas para que las actividades constructivas no se realicen a costa del medio ambiente, sino que incorporen medidas de mitigación desde el diseño inicial”.

Es un proyecto clave para mejorar la conectividad y el desarrollo económico del suroccidente colombiano, enfrenta un reto crucial: minimizar su impacto en una zona de alta biodiversidad. A pesar de la necesidad de infraestructura en una región históricamente afectada por problemas de acceso, los esfuerzos para proteger los ecosistemas y las especies endémicas son una prioridad.

En este contexto, los biólogos cumplen una función esencial. Ellos lideran el monitoreo ambiental, diseñan estrategias preventivas y ejecutan acciones concretas para proteger la fauna y flora local durante todas las fases de la construcción. El biólogo Carlos Mario Maestra Garay expresa que su rol en este tipo de construcciones, “es imprescindible para la sostenibilidad del medio ambiente y por tanto para la ejecución del proyecto. La labor que han llevado a cabo los biólogos en dicho proyecto es altamente relevante, resguardan la biodiversidad de la región y ayudan a la protección de los ecosistemas allí́ presentes, tienen en cuenta los aspectos necesarios para cumplir con las obligaciones legales y ambientales pertinentes del proyecto.

La obra opera bajo una licencia ambiental que regula tanto los aspectos abióticos como el agua, el aire, el suelo y los bióticos, relacionados con la fauna y la flora. Claudia Ximena Lemos Carvajal, bióloga involucrada directamente, explica “Este marco legal establece programas y obligaciones específicas para que las actividades constructivas no se realicen a costa del medio ambiente, sino que incorporen medidas de mitigación desde el diseño inicial”.

Una de las primeras acciones es el ahuyentamiento de fauna silvestre, un proceso que identifica las especies presentes y las traslada a hábitats seguros antes de que comience cualquier movimiento de tierra. Durante la construcción, si un trabajador encuentra un animal herido, un nido o cualquier indicio de vida silvestre, debe notificarlo de inmediato al equipo ambiental, que actúa rápidamente para rescatar y reubicar a los ejemplares en áreas alejadas de la maquinaria.

Los biólogos realizan inspecciones detalladas, identificando especies de vida silvestre, trasladándolos cuidadosamente a zonas adecuadas para no interrumpir sus ciclos reproductivos. El proyecto implementa pasos de fauna, como puentes verdes y túneles, para facilitar el cruce seguro de animales y reducir accidentes. Los puentes son utilizados en áreas de denso dosel arbóreo para especies como monos y ardillas, mientras que los túneles son más apropiados en zonas con poca vegetación para animales terrestres como osos hormigueros y zorros.

El biólogo Maestra señala que “Las obras fragmentan hábitats, especialmente para anfibios y reptiles de baja movilidad” y sugiere alternativas como construir en pastizales o usar autopistas elevadas, aunque estas opciones son más costosas.

Antes de cada proyecto, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) identifica la fauna local y la mejor ubicación para los pasos de fauna. Se implementan planes de compensación ambiental para restaurar áreas degradadas, prevenir la erosión y fomentar la regeneración de ecosistemas.

La bióloga Lemos destaca que “los mayores retos son evitar la fragmentación de hábitats, la contaminación de recursos naturales y los problemas sociales como la inseguridad y los bloqueos en la vía Panamericana”.

El impacto de la obra trasciende lo ambiental y afecta a las comunidades locales. Valentina Ordóñez, residente de la zona, comenta: “La construcción nos ha complicado el transporte y la economía. Los ‘pare y siga’ reducen los ingresos de quienes dependen de la vía y aumentan la contaminación por el tiempo que pasamos esperando”. A pesar de estas dificultades, muchos reconocen el valor de la inversión y los beneficios que traerá a largo plazo.

La iniciativa se destaca por su enfoque interdisciplinario, que reúne a biólogos, ingenieros, arquitectos y otros expertos para minimizar el impacto ambiental en todas sus etapas, desde la reubicación de especies hasta la pavimentación final.

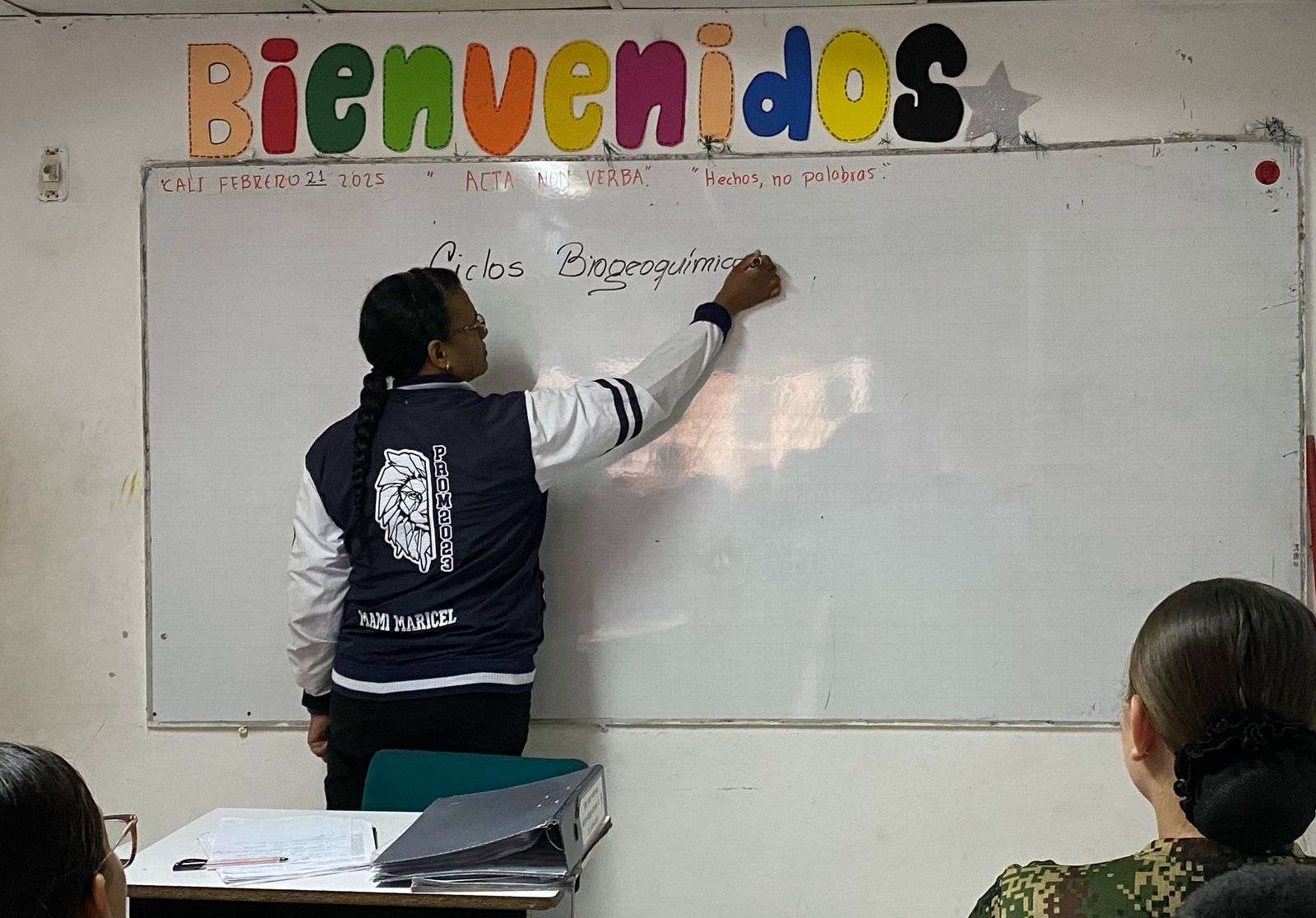

Esta colaboración asegura que las decisiones técnicas prioricen la conservación de la biodiversidad local, promoviendo un desarrollo responsable. Un componente clave es la formación continua que los biólogos brindan a los trabajadores mediante inducciones y cursos mensuales.

Según la bióloga Lemos Carvajal, “Se les enseña a identificar fauna y flora, manejar encuentros con animales silvestres y adoptar prácticas que reduzcan el daño ambiental, como evitar las quemas, no arrojar basura o lavar motocicletas en fuentes de agua”. De esta manera, se fomenta la conciencia ambiental y se capacita al personal para manejar adecuadamente situaciones como el hallazgo de nidos o animales en peligro, garantizando la protección del entorno.

Este proyecto se consolida como un modelo de desarrollo sostenible, donde la necesidad de progreso económico y conectividad se entrelaza con la urgencia de proteger una biodiversidad única.

Gracias al esfuerzo conjunto, demuestra que es posible construir sin devastar, implementando medidas como pasos de fauna, reforestación y programas de capacitación ambiental que salvaguardan ecosistemas frágiles y especies vulnerables.

A pesar de los desafíos, como la fragmentación de hábitats, la contaminación, la inseguridad, los bloqueos en la vía Panamericana y las molestias temporales para las comunidades, el proyecto busca equilibrar las demandas humanas con la preservación de la naturaleza.

Tal como lo expresa Inés Ruiz, residente de la comunidad de Santander de Quilichao, “todo debe hacerse de manera segura, sin dañar los ecosistemas solo por el beneficio humano”. Así, este esfuerzo colectivo no solo pavimenta una carretera, sino también un camino hacia un futuro en el que desarrollo y conservación avancen de la mano, dejando un legado de responsabilidad para las generaciones venideras.

La bióloga Claudia Lemos con sus protecciones requeridas realiza una búsqueda manual, en un

entorno selvático de la vía Santander de quilichao - Popayán. La imagen captura el esfuerzo y

la conexión con la naturaleza en medio de un paisaje verde y frondoso. Foto: Oscar Ramírez.

“

“Se les enseña a identificar fauna y flora, manejar encuentros con animales silvestres y adoptar prácticas que reduzcan el daño ambiental, como evitar las quemas, no arrojar basura o lavar motocicletas en fuentes de agua”.

Escucha La Radio USC

Otros recomendados…

Cuando el cuerpo tiembla, pero el alma no se rinde.

La soledad del turno que nadie ve.

La soledad del turno que nadie veLa crónica narra la rutina silenciosa de Víctor, un vigilante que enfrenta la noche desde la portería de una unidad residencial en Cali. Entre rondas, café y el eco del silencio, su historia refleja la soledad, el cansancio y la...

María Isabel Amador, la mujer que se levanta como el ave Fénix en las calles de Cali.

María Isabel Amador, la mujer que se levanta como el ave Fénix en las calles de Cali.Un relato que retrata la vida de una mujer que, entre el dolor y la fe, ha hecho de las calles su escenario de resistencia. A través de su historia se revela el rostro oculto de la...

Soy Semilla

Semilleros que inspiran: creatividad e investigación brillan en Soy SemillaLa Facultad de Humanidades y Artes vivió una nueva edición de Soy Semilla, una jornada dedicada a la iniciación científica que reunió a estudiantes y docentes en un espacio de creación,...

Ritual secreto de la salsa: lo que viven los bailarines antes de salir al escenario

Ritual secreto de la salsa: lo que viven los bailarines antes de salir al escenarioHoras previas al Mundial de Salsa en Cali, los bailarines enfrentan un torbellino de emociones en el camerino: nervios, adrenalina y alegría.En la penumbra del camerino, el aire vibra...

Un espacio para reconocer procesos, aprendizajes y transformación social

Un espacio para reconocer procesos, aprendizajes y transformación socialEl Encuentro de Prácticas de Trabajo Social reunió a estudiantes, docentes y comunidad académica en un espacio de socialización, reflexión y proyección profesional, destacando el impacto de los...